Kultivierung alternativer Eiweißquellen

Standortangepasster Körnerleguminosenanbau im Mühlviertel

Aktuell werden Eiweißfrüchte, besonders in den rauen Lagen Österreichs, wie dem Mühlviertel, nur in sehr geringen Mengen kultiviert. Der Großteil des benötigten Eiweißbedarfs in der Nutztierfütterung wird aus dem Grünland bzw. durch den Zukauf von in- und ausländischen Eiweißprodukten gedeckt. Durch die Zukaufs-Zahlen steigen Transportkilometer und somit auch die Co2 Bilanz der Produkte, was besonders in der Nutztierfütterung zum Verruf der Produkte führt.

Durch die Kultivierung standortgeeigneter Körnerleguminosen wie Süßlupine, Ackerbohnen oder Erbsen in der Region, sollen alternative Eiweißkomponenten im Mühlviertel etabliert werden, betriebliche Nährstoffkreisläufe geschlossen werden und die Fruchtfolge aufgewertet werden.

Auf 5 Praxisbetrieben werden Versuchsflächen mit den jeweiligen Kulturen getestet und in Folge in der Nutztierfütterung direkt auf Milchviehbetrieben und Schweinemastbetrieben eingesetzt. Gleichzeitig wird die betriebseigene Produktion der Eiweißmittel durch eine Wirtschaftlichkeits-Analyse geprüft.

Da Körnerleguminosen auch in der menschlichen Ernährung immer mehr an Bedeutung gewinnen, wird sich ein Teil des Projektes mit der Verarbeitung von Körnerleguminosen zu einem Lebensmittel und dessen Potential für die Direktvermarktung beschäftigen. Analysen zur Lebensmitteltauglichkeit werden durchgeführt und erste Rezepturen entwickelt. Der Aspekt der Doppelnutzung kann den Anbau von Körnerleguminosen bezüglich Wertschöpfung noch weiter aufwerten.

Das primäre Ziel des Projektes ist es, standortgeeignete Körnerleguminosen in der Region Mühlviertel zu etablieren, betriebliche Nährstoffkriesläufe zu schließen und die am Betrieb produzierten Eiweißkomponenten direkt in die Tierernährung einsetzen zu können. Auch der alternative Einsatz dieser Erzeugnisse als Lebensmittel spielt dabei eine wichtige Rolle. Praxisversuche sollen das Potential von Körnerleguminosen als Lebensmittel zeigen.

Projektlaufzeit

2022-2025

Projektpartner

- Landwirtschaftliche Bio-Betriebe aus der Region Mühlviertel (3 Milchviehbetriebe, 2 Schweinemastbetriebe)

- Biokompetenzzentrum Schlägl

- Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL Österreich)

- Universität für Bodenkultur

- HTL für Lebensmitteltechnologie Wels

- Boden.Wasser.Schutz.Beratung

Kontakt

Katrin Eckerstorfer

katrin.eckerstorfer(at)fibl.org

+43 (0)660 9631341

UPDATE Versuchssaison 2022

Im ersten Projektjahr 2022 wurden auf drei Betrieben die blaue Lupine (Sorte Carabor und Boregine) sowie einmal die weiße Lupine (Sorte Celina) angebaut. Auf einem Betrieb wurden Winter-Ackerbohnen der Sorte Arabella, im Oktober 2021, ausgesät. Nach einem guten Auflauf der Samen, wuchsen sie bereits im Herbst/Winter zu stattlichen Pflänzchen heran. Durch die trockene Kälte und der fehlenden Schneedecke Anfang März 2022 wurde jedoch ein erheblicher Teil der Kultur ausgewintert. Die Pflanzen hielten den eisigen Temperaturen nicht Stand. Der Betrieb entschloss sich Ende März in die bestehende Kultur Hafer nachzusäen. Der Haferbestand entwickelte sich entsprechend gut, Ackerbohnen-Pflanzen waren später nur mehr vereinzelt zu finden.

Das Lupinensaatgut wurde vor der Ausbringung mit einem Rhizobienpräparat (Turbolupin) geimpft. Dieses dient zur besseren Ausbildung der Knöllchenbakterien und somit zu einem höheren Bindevermögen von Luftstickstoff und damit verbundenen besseren Pflanzenwachstum. Die Aussaat fand in Drillsaat und aufgrund der epigäischen Keimung relativ seicht statt.

Während der Vegetationsperiode wurden mehrere Bonituren und Feldbesuche auf den Lupinenfeldern durchgeführt und anhand eines erstellen Boniturschemas bewertet. Wichtig war dabei auch der Vergleich der verschiedenen Sorten und der Vegetationsstadien, daher wurden immer die BBCH-Stadien erfasst. Das BBCH-Stadium gibt Auskunft über das morphologische Entwicklungsstadum einer Pflanze.

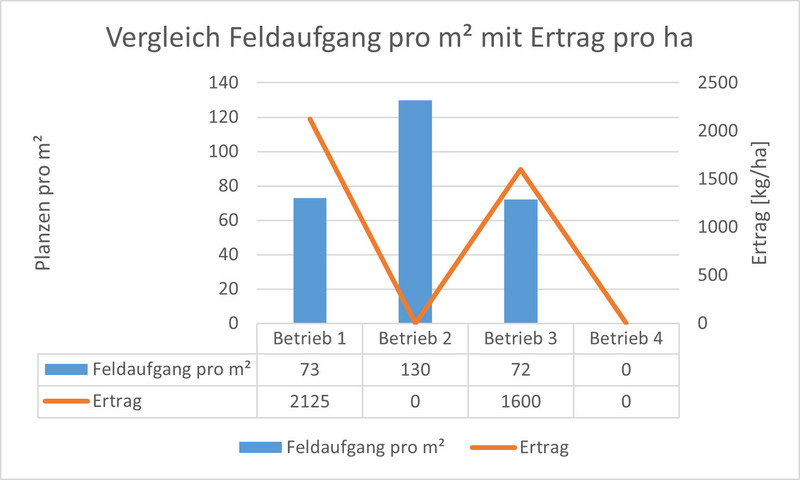

Der Feldaufgang pro m2 spielt für den späteren Ertrag eine wichtige Rolle. Besonders im Jugendstadium ist die Unkrautunterdrückung durch guten Auflauf der Pflanzen von großer Bedeutung.

Die Erträge der Betriebe waren durchwachsen. Einige Schwierigkeiten beim Anbau, zu viel Stickstoff im Boden etc. lassen auf die teils minderen Erträge schließen.

Die Grafik zeigt bei Boregine 1 und Celina einen starken Zusammenhang zwischen Feldaufgang und Ertrag. Bei Carabor 1 und Carabor 2 bestätigt sich dieser Zusammenhang allerdings nicht. Mögliche Gründe dafür könnten die starke Verunkrautung der beiden Felder sein oder auch der Einfluss der Vorfruchtwirkung.

Wichtig bei Lupinenanbau:

- Anbauphasen über 6 Jahre

- Saatgutmenge:

- weiße Lupine: 225kg/ha, 60-70 Körner pro m2

- blaue Lupine (schmalblättrige Lupine): 175 kg/ha, 100-120 Körner pro m2

- Saattiefe 2-3 cm

- Beimpfung der Lupine mit Rhizobienmittel (ACHTUNG: Bakterienpräparate sind UV-empfindlich, deshalb das Saatgut am besten kurz vor der Aussaat im Schatten beimpfen und auf Durchmischung achten)

- Erst nach der Vermischung mit dem Impfmittel die Saatstärke an der Sämaschine einstellen

- Nicht zu viel nachlieferbarer Stickstoff im Boden, da sich zu hohe Werte negativ auf den Ertrag und das Rohprotein (XP) auswirken (zerrende Zwischenfrucht empfohlen)

- Striegeln wenn möglich zu Mittag oder Nachmittag, da der innere Zelldruck der Pflanze abnimmt und so die Kulturpflanze elastischer wird und weniger schnell bricht.

Bonitur

Um die für den Anbau von alternativen Eiweißquellen relevanten Faktoren ausfindig zu machen, werden im Rahmen von Bonituren (3 pro Versuchssaison) verschiedene Parameter erhoben.

Um einen Vergleich der verschiedenen Sorten und Vegetationsstadien zu haben, wird die morphologische Entwicklung anhand der BBCH-Stadien erhoben.

Der Feldaufgang pro m² spielt für den späteren Ertrag eine wichtige Rolle. Besonders im Jugendstadium ist die Unkrautunterdrückung durch guten Auflauf der Pflanzen von großer Bedeutung. Der Beikrautdruck ist ebenfalls ein Faktor, der im Rahmen der Bonituren erhoben wird.

Wuchshöhe, Standfestigkeit und Farbsättigung geben Auskunft über die Pflanzengesundheit. In diesem Zusammenhang werden auch vorhandene Krankheiten und Schädlinge erfasst.

Ein weiterer wichtiger Faktor für die Produktivität der Pflanze ist die Ausbildung der Pfahlwurzel sowie der Rhizobien und deren Aktivität. Da Rhizobien Luftstickstoff binden können, sind diese Parameter möglicherweise auch für die Folgekulturen von Bedeutung.

In Bezug auf den Ertrag werden die Hülsenausbildung (Anzahl der Hülsen sowie Körner pro Hülse) erhoben. Für die Ernte selber sind die gleichmäßige Abreife, die Anzahl der reifen Hülsen, die Hülsenstabilität und die Lagerneigung wichtige Faktoren, die ebenfalls bei der Bonitur berücksichtigt werden.

Bei der Ernte wird der Ertrag erhoben.

Ab 2023 werden auch die Erträge der Folgekulturen in die Bewertung mit einbezogen.

Es hat sich bereits gezeigt, dass die Fruchtfolge und der Zustand des Bodens beim Anbau der Lupine eine sehr wichtige Rolle spielen. Das Bewertungsschema der Bonituren entspricht dem Schulnotensystem (1-5), wobei 1 für sehr gut und 5 für sehr schlecht steht.

Versuchssaison 2023

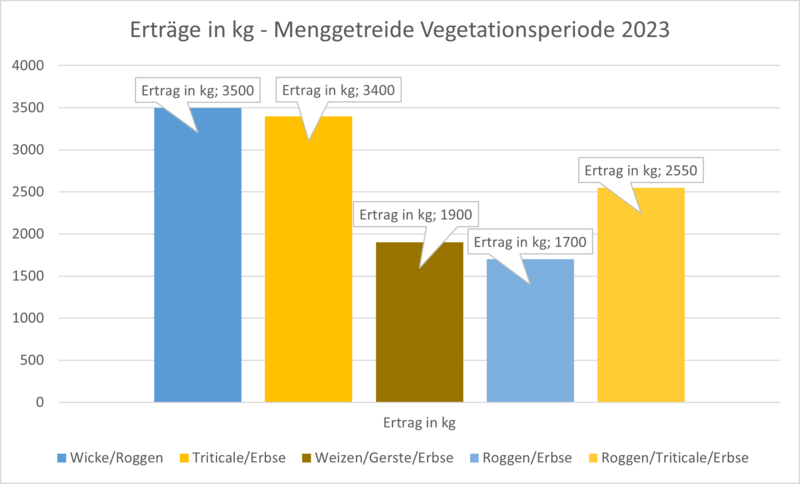

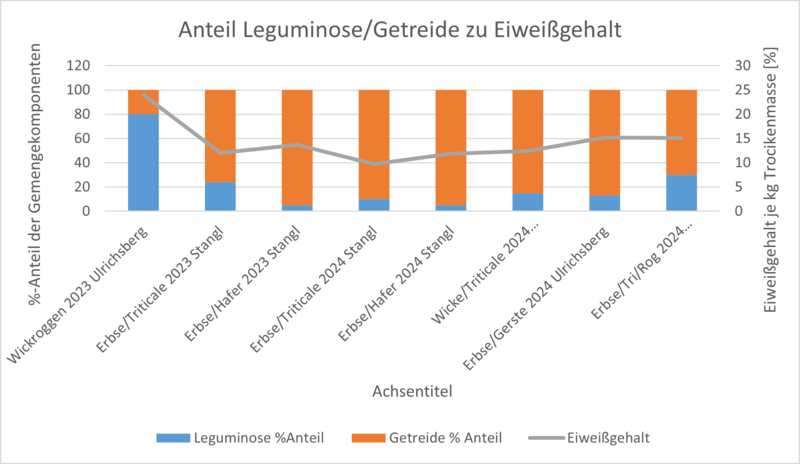

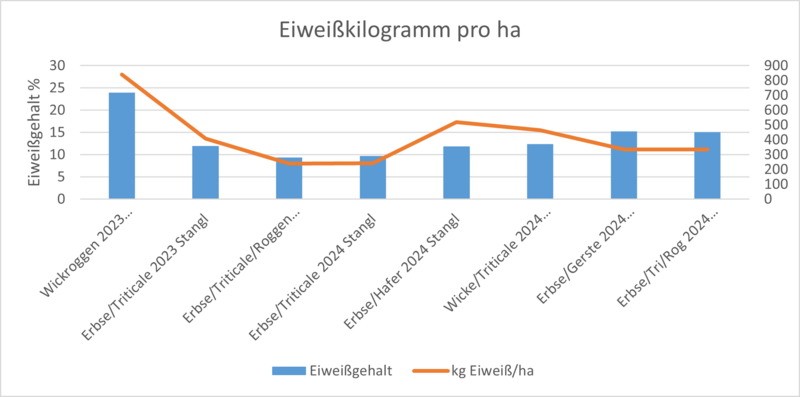

Die Anbausaison 2022/2023 stellte sich als sehr anspruchsvoll heraus. In dieser Vegetationsperiode wurden neben Lupine und anderen Sommerungen auch Gemengekulturen (z.B. Triticale/Wintererbse, etc.) kultiviert. Für die im Herbst angelegten Gemengekulturen folgte nach dem nassen Herbst ein durchschnittlicher Winter. Bei den Kulturen wurden keine Schäden wie etwa Schneeschimmel entdeckt. Dass Winterungen große Vorteile haben können, zeigte sich auch 2023 wieder. Im Gegensatz zu den Sommerungen, deren Anbau aufgrund der wechselnden und kalten Witterung im April/Mai eine große Herausforderung war, entwickelten sich die Winterungen bis in den frühen Sommer hinein sehr zufriedenstellend.

Anhand dieser Grafik kann man erkennen, dass im Durchschnitt die Wintermenggetreide mit einem um rund 32% besseren Ertrag abschnitten als die Sommerungen.

Die Lupinenreibestände wurden zwischen April und 1. Mai angelegt. Der späte Anbau Anfang Mai sorgte jedoch für eine verzögerte Ernte. Die Kulturen entwickelten sich von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich. Die ersten Wochen nach dem Anbau waren erst einmal als zufriedenstellend zu betrachten. Nach einigen Wochen trat jedoch die erste Trockenperiode von ungefähr 6 Wochen ein. Man kann sagen, dass zu diesem Zeitpunkt noch „genügend“ Restfeuchte vom Frühjahr in den Böden vorhanden war. Zur dritten Bonitur, die Ende Juli/Anfang August stattfand, konnte man hingegen den Trockenstress an den Pflanzen bereits erkennen. Vor allem die endständigen Hülsen, die sich während der Vegetationsperiode bildeten, vertrockneten teilweise direkt an den stehenden Pflanzen. Diese Hülsen beinhalteten keine Samen, da diese bereits im Vorfeld zu vertrocknen begannen.

Bei den Erträgen konnte man sehen, dass besonders im Jahr 2023 sehr viel von der Beschaffenheit des Bodens abhing. Anhand der untenstehenden Grafik kann man erkennen, dass bei der Hälfte der Betriebe im heurigen Jahr keine Lupinenernte stattfand. Das war einerseits auf die Bodenbearbeitung zurückzuführen. Auf einem Betrieb, der eine pfluglose Variante versuchte, trocknete der Oberboden durch die andauernde Trockenperiode immer mehr aus. Die Oberfläche verkrustete und die Pflanzen hatten keine Chance, ihre Pfahlwurzel auszubilden. Das war wahrscheinlich ein gravierender Punkt, warum die Ernte bei Betrieb 4 zur Gänze ausfiel. Betrieb 1 hingegen bearbeitete den Boden aufgrund der im Frühling vorherrschenden Feuchtigkeitsverhältnisse des Bodens mit dem Pflug.

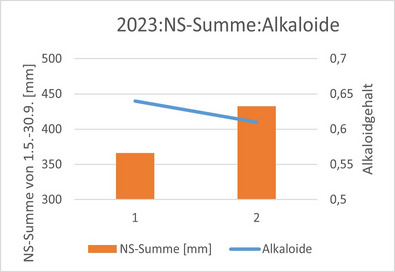

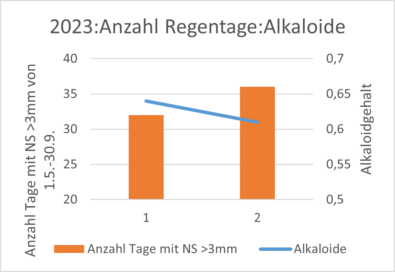

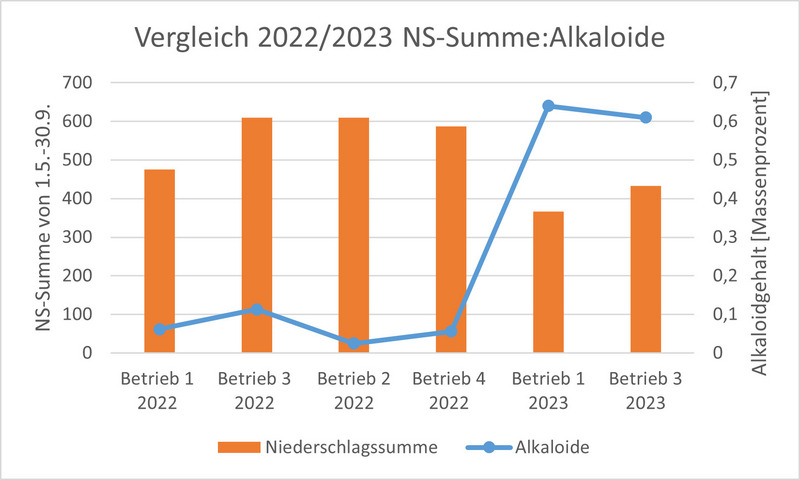

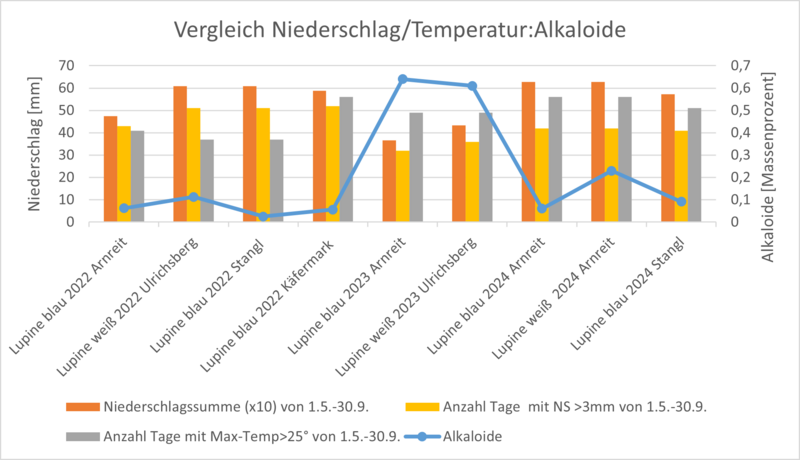

Im Projekt wurden weiters die Ernteerträge der Lupinen auf Alkaloide untersucht. Bei Alkaloiden handelt es sich um pflanzliche Abwehrstoffe, die ab einer bestimmten Dosis für Mensch und Tier giftig sein können. Der Gesamtalkaloidgehalt von Lupinensamen ist abhängig von der Art der Lupine, der Sorte sowie diversen Umweltfaktoren und Klimabedingungen. In diesen beiden Diagrammen wurde ausgewertet, wie hohe Alkaloidgehalte mit dem Niederschlag zusammenhängen können. In Österreich gibt es Grenzwerte für die menschliche- (0,02%), sowie für die tierische Ernährung (0,05%).

Das sieht man auch anhand der Alkaloidgehalte vom Vorjahr (Vergleich 2022/2023 NS-Summe:Alkaloide).In der Anbausaison 2022 konnten keine länger anhaltenden Trockenperioden verzeichnet werden. Die Pflanzen kamen also nicht in eine Trockenstresssituation, die höhere Alkaloidgehalte hervorrufen könnte. Bei den Werten für den Alkaloidgehalt in den Lupinensamen sind wir so 2023 um das Zehnfache höher als im Vergleichsjahr 2022.

Versuchssaison 2024

Der kalte und relativ nasse Frühling stellte die LandwirtInnen auch im letzten Projektjahr vor Herausforderungen. Dies war vor allem beim Anbau zu spüren. Durch das bereits schöne und warme Wetter Mitte März konnten die Sommerkulturen wie Ackerbohnen und Lupinen schon bald ausgesät werden. Nach einem Wetterumschwung kurz nach dem Anbau wurden die VersuchslandwirtInnen in ihrer Arbeit eingeschränkt. Durch das langanhaltende nasse Wetter konnte die mechanische Beikrautbekämpfung nur bedingt durchgeführt werden. Folglich wurden die Pflanzen beim Striegeln ab dem 5.Rosettenblatt oft durch verkrustete Erde verschüttet.

Auch zeigte sich, dass vor allem den Gemengekulturen das nasse Frühjahr hinsichtlich Pilzkrankheiten zusetzte. Bei den Getreidebeständen war verstärkt Gelbrost zu sehen, was letztlich zu einer Ertragsminderung führte. Auch die anschließende Trockenperiode setzte den Beständen zu.

Die Lupinenbestände wurden im Jahr 2024 relativ bald angelegt (Ende März-Anfang April). Sie entwickelten sich zufriedenstellend. Bis Mitte Juni waren die Niederschläge ausreichend, was durch die langsame Jugendentwicklung zu einem höheren Beikrautdruck führte.

Die Pflanzen hielten der anschließenden lange anhaltenden Trockenperiode gut stand. Allerdings zeigten die Ergebnisse, dass die Pflanzen durch pflanzeneigene Schutzmechanismen in Trocken- und Hitzeperioden Bitterstoffe einlagern, die die Kulturen vor Fressfeinden schützen. Maßgeblich zu erkennen war auch , dass besonders Neuzüchtungen, die bitterstoffärmer sein sollen, in den vergangenen Jahren die höchsten Alkaloidgehalte aufwiesen.

Beim Anbau von Ackerbohnen konnten im letzten Projektjahr gute Erträge verzeichnet werden. Am Versuchsbetrieb wurden die Ackerbohnen gemeinsam mit Hafer als Untersaat kultiviert. Durch das feuchte Frühjahr konnten sich die Ackerbohnen sehr gut entwickeln. Im Erntegut konnte ein Verhältnis von 73% Ackerbohne:27% Hafer festgestellt werden. Der Eiweißgehalt des Gemenges lag bei 28,9%.

Conclusio

In Zeiten des Klimawandels und dem Verlust der Biodiversität muss auch die Landwirtschaft ihren Betrag zur langfristigen Versorgungssicherheit, zum Erhalt der Biodiversität und zum Klimaschutz leisten. Dabei ist die Landwirtschaft als „Ernährer“ der Menschheit oftmals in einem Zwiespalt zwischen Versorgungssicherheit, Einkommenssicherung und Umweltschutz. Der Zukauf von Futtermittel in der Viehhaltung ist demnach für einige Landwirtinnen trotz der negativen Aspekte ein Muss, um die gewünschte Tierleistung zu erreichen. Eine ressourcenschonendere Möglichkeit ist der Anbau von Leguminosen am eigenen Betrieb, um den Bedarf an Eiweiß nicht auf Kosten des Grünlandes bzw. durch Zukäufe aus dem Ausland zu decken. Auch in Gebieten, die aufgrund der Witterung augenscheinlich nicht für den Anbau von Körnerleguminosen geeignet sind, gibt es die Möglichkeit, Lupinen, Ackerbohnen oder Gemenge als Futtermittel zu kultivieren. Im Rahmen unseres Projekts hat sich gezeigt, dass folgende Kriterien für einen erfolgreichen Anbau maßgeblich sind:

• Fruchtfolge (leere Böden, ausreichend Anbauabstand, Vorfrucht)

• Beikrautkontrolle

• Passendes Saatgut (Reifezeitpunkt, Boden, Wasserverfügbarkeit)

• Passender Anbauzeitpunkt

• Erfahrung

Beim Anbau von Körnerleguminosen sollte der Landwirt auch den Aspekt der Doppelnutzung in Betracht ziehen. In Zukunft wird im Hinblick auf die Ernährungssicherheit und der Nachfrage der Bevölkerung nach vegetarischen Lebensmitteln der Bedarf von Körnerleguminosen wie Lupinen für die menschliche Ernährung immer größer werden. Die Vermarktung von Leguminosen als Lebensmittel kann eine zusätzliche, lukrative Einnahmequelle für landwirtschaftliche Betriebe sein. Da der Anbauerfolg von vielen Parametern abhängt, funktioniert der Anbau von Körnerleguminosen oft nicht auf Anhieb. Wer den Mut nicht verliert, kann mit jedem Versuch Neues erlernen und letztlich zum Erfolg gelangen. Der Austausch untereinander und die Weitergabe von Erfahrungen ist in der Landwirtschaft und insbesondere beim Anbau von herausfordernden Kulturen wichtig. Die Handlungsempfehlung soll den Landwirt mit den aufgezeigten Möglichkeiten und Maßnahmen motivieren und unterstützen, erfolgreich, unabhängig vom Markt und ressourcenschonend Eiweißfuttermittel zu erzeugen.

Weitere Informationen zum Fördergeber finden Sie auf der Internetseite der Kommission und des Bundesministeriums für Land- und Forstwirschaft, Regionen und Wasserwirtschaft.

tippen und dann zum Befehl zum Home-Bildschirm hinzufügen nach unten scrollen.

tippen und dann zum Befehl zum Home-Bildschirm hinzufügen nach unten scrollen.